トピックス(詳細)

トピックス(詳細)

2024年度

「第13回日本公衆衛生看護学会学術集会」発表(1月4~5日開催)

江口亜沙美さん(実践コース:第5期修了生)

第13回日本公衆衛生看護学会学術集会でポスター発表をしました。学会発表では、研究テーマに関心をもっていただいた大学の教員や自治体の保健師さんと意見交換をして、発表前よりさらに新しい気づきを得ることができました。学会発表に至るまで、先生方にもたくさんのアドバイスをいただき、資料の見せ方、伝え方を何度も修正し改善したことでプレゼンテーションの訓練にもなりました。学術集会は最新の研究成果を発表する場で、たくさんの情報収集ができ、現場の保健師活動にもこれらの知識が活かされたと感じています。

「日本公衆衛生看護学会誌」掲載(12月)

横山潤美さん(実践コース:第4期修了生)

私は研究の初心者であった為、ほぼ全てが初めての経験でした。しかし、先生方や研究に協力いただいた当事者の方々のお陰で、研究成果を発表することができました。一連の研究活動を通して、大切にしてきたことは、心に留めていた当事者の方々の思いを看護実践に貢献できるようにしたいという責任感だったと思います。

リサーチクエスチョンの抽出では、精神障がいのある人々とその家族への理解を深めたいと思い、全国依存症家族会へ参加しました。そこで、自身も依存症と闘う回復支援施設長の女性が、自身の幼少期からの壮絶な体験を語ってくださいました。この女性との出会いから、フィールドワークとして、女性専用の回復支援施設に通わせていただくようになりました。同時期に、大学院では文献レビューを進めており、依存症の女性には自身の回復と同時に妊娠・出産・子育てといった課題にも取り組まなければならない人が多いこと、全国的に女性の回復支援施設は少なく、依存症の女性の回復支援が十分ではないという課題に行き当たりました。このような過程を経て、研究へのリサーチクエスチョンが明確になり、研究テーマとして、依存症とともに生きる女性たちの思いや生き方への理解を深め、回復状態を維持しながらその人らしい暮らしを支援するための示唆を得たいと考えました。

フィールドワークでは、なぜ大学院生の私が施設に通っているのかを理解してもらうため、自分の言葉で伝え続け、一緒に回復プログラムを体験しました。「どうしてこんな私に関心を持ってくれるのですか?」「母の食事は食べられないけれど、ここに来たら食べることができるんです。」などと少しずつ彼女たちの思いを表出してくれるようになりました。このように彼女たちとの関係性を構築していくことができたことが、その後の安心感のある環境でのインタビューに繋がったと感じています。

論文化の作業においても、インタビュー内容は回復支援施設の利用を通した体験が読み取れる文脈をコード化し、研究参加者の言葉を可能な限りそのまま使用するように心がけました。また、真実性を確保する為に、研究参加者に対し、分析結果は、自身の経験や周りの人の経験を加味して考えたときに真実を示しているかどうか、再び回復支援施設へ訪問し、対面にてメンバーチェッキングすることを大事にしました。

大学院を修了した後に、学会での発表と論文掲載まで、継続した研究活動ができたのは、やはり、自立して生きたいと語ってくれた彼女たちの思いに応えたいからでした。執筆が辛い時には、「どうしてこんな私に関心を持ってくれるのですか?」という光景を思い出し、背中を押してもらいました。論文初投稿から約1年間、査読者の方からは何度も指摘を頂き、回答するのは大変でした。しかし、先生方からのご助言をいただきながら、考察を重ねることによって、新たな視点が加わり、依存症とともにある女性の生き方への理解を深めていくことに繋がりました。私一人では叶わなかった学術誌への論文掲載までの過程を支えてくださった全ての皆様に感謝しています。論文公表をスタートにして、今後もゼミや研究会など研究活動を継続していき、公衆衛生看護実践への示唆を得るため、探求していきたいです。

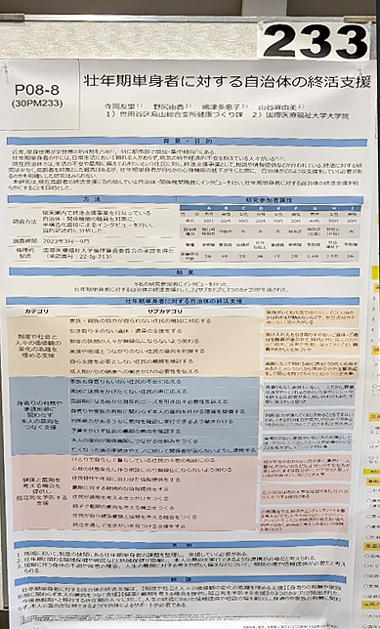

「第83回日本公衆衛生学会総会」発表(10月29~31日)

寺岡友里さん(実践コース:第5期修了生)

第83回日本公衆衛生学会総会で、「壮年期単身者に対する自治体の終活支援」についてポスター発表をいたしました。 ゼミ生や先生方にアドバイスをいただきながら作成した論文をポスター発表という形で、発表を行うことができました。会場では、研究に興味を持ってくださった方に説明をしたり、様々な方から質問をいただき、非常に深い学びの機会となりました。今回の研究内容が各自治体の活動にもつながっていくと嬉しいです。

今回の経験をまた次の研究にも活かしていきたいと思います。

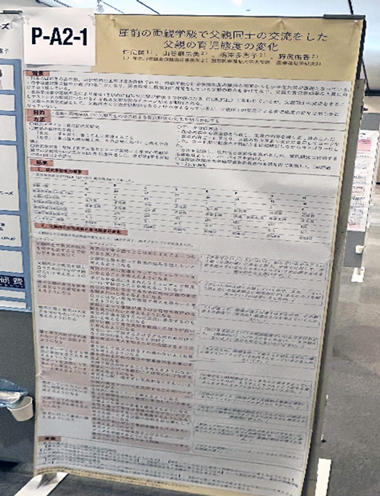

「日本家族看護学会 第31回学術集会」発表(9月14~15日開催)

住田匡さん(実践コース:第4期修了生)

現場で勤務されている方と自分の研究の活用に向けた交流ができました。

今後の保健師活動の中で活用できる知見を獲得できました。

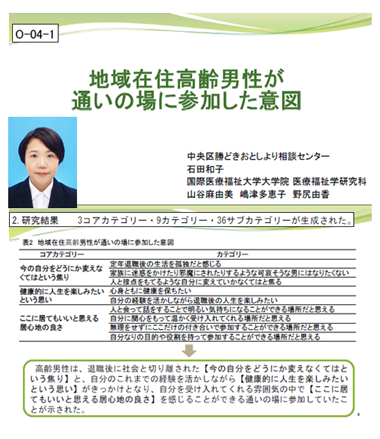

「日本地域看護学会 第27回学術集会」発表(6月29~30日開催)

石田和子さん(実践コース:第5期修了生)

私の学会発表のテーマは、「地域在住高齢男性が通いの場に参加した意図」でした。学会発表を通じて、高齢者に関するテーマを掲げている発表者の方や、男性の地域活動に対して、同じように課題を感じている参加者の方と意見交換をする機会を得ました。この経験を通して、研究は臨床にフィードバックしていることを改めて実感することができました。これからも、リサーチマインドを持ち続けながら、日々の実践に励んでいきたいと思います。

加川結花さん(実践コース:第5期修了生)

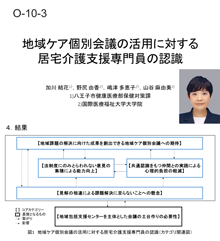

私は日本地域看護学会第27回学術集会で初めての口演に臨みました。発表は緊張もありましたが、課題であった問いの結果を多くの方へ自信をもって伝えられたことは、大学院で修得した学びの一つの区切りとしてとても達成感が得られるものでした。また今回の発表では、地域包括ケアや協働・連携などにおいて共通するテーマの研究発表者とディスカッションをする機会もありました。必要な資源を必要な時に引き寄せられる地域づくり、顔の見える関係性の根幹となる考え方について多様な視点から意見交換を行うことができ、大変貴重な時間となりました。いただいたご助言は現在勤務している保健所での事業運営やケースワークにおいて、今、自身の保健師活動の軸となっています。

学術集会は国際的な知見が集積される場であり、その場で発表を行うことは高度実践を期待される保健師の役割において、間違いなく大きな糧となるものでした。今後は保健師として経験を重ねながら、新たな問いに対する研究活動にも着手したいと思っています。研究に際しご指導ご鞭撻を賜りました先生方へ、この場を借り改めて御礼を申し上げます。

お問い合わせ・連絡先

国際医療福祉大学大学院

東京赤坂キャンパス事務局

- 〒107-8402

東京都港区赤坂4-1-26 - TEL.03-5574-3900(代表)

FAX.03-5574-3901 - E-mail:

tokyo.s.c@ihwg.jp(大学院全般について)

daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp(入試について)

(メールを送る場合は、@マークを半角文字で入力しなおしてください。)