言語聴覚センターについて

言葉、聞こえ、飲み込みに関するご相談に専門的に対応いたします。

言語聴覚センターはアジアでも有数の専門施設として、1997年に国際医療福祉大学クリニック内に開設されました。当センターは、言語・聴覚・嚥下機能等に障害をお持ちの方々の検査、診断、治療およびリハビリテーションを行う専門施設です。

言葉、聞こえ、ものを飲み込む機能などの分野を専門とする言語聴覚士が相談指導を担当し、医師や臨床心理士とチームを組んで問題解決に取り組んでいます。

また、小児精神衛生相談室では、心理面や行動に問題を持つお子様のご相談・指導を臨床心理士が行っています。 聴覚機能検査や言語訓練を行う検査室・訓練室・プレイルームにはマルチメディア等が設置され、学生の実習施設としての役割も果たしています。

言葉、聞こえ、飲み込みに関する症状

当センターでは、以下のようなさまざまな問題に対して、医師・言語聴覚士・臨床心理士がチームで対応します。栃木県県北地域の言語聴覚療法の拠点として、年間で8,000名近い方々が利用され、地域の信頼と優れた実績を得ています。

| ・言葉がうまく使えない | ・言葉の発達がゆっくりである | ・聞こえが悪い、呼んでも振り向かない |

| ・うまく発音できない、ことばがスムー ズに出てこない(吃音) |

・声が出しにくい、声がかすれる | ・飲み込みがうまくいかない |

| ・むせる | ・友達とうまく関われない | ・読み書きが苦手である |

| ・学習のつまずき | ・もの忘れが気になる |

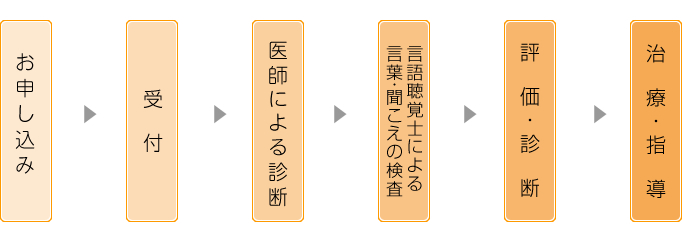

診療の流れ

診療時間 お申し込み

完全予約制になりますので、お電話かファックスでお申し込みください。〒324-0011 栃木県大田原市北金丸2600-6

TEL 0287-24-1133 FAX 0287-24-1003

診療日:月~金曜日 8:30~17:00 休診日:日曜日、祝日、年末年始

実績、期待できること

年間、約8,000名近い方々が来院されています。発達や聴覚のご相談が多く、北関東における言語発達や聴覚の専門機関の拠点として利用されています。幼稚園、保育園、 小学校等の公的機関やその他の医療機関等と連携しながら、その人らしい生活ができるよう支援を行っています。

ご相談内容と診療について

成人の言葉のご相談/失語・高次脳機能障害

脳梗塞や交通事故など脳の疾患のために、言葉が上手く出てこない、理解できない、記憶力や注意力が低下するなどの問題について、リハビリテーション科医師や言語聴覚士が連携し、検査・訓練を行い、改善をめざします。

こどもの言葉のご相談/言語発達障害

友達と上手く関われない、言葉の発達が遅いなどの症状に関して、小児神経科医師、耳鼻咽喉科医師、言語聴覚士、臨床心理士が連携してご相談をお受けし、検査、指導を行いながら、言葉やコミュニケーションの発達の促進をめざします。

発音のご相談/口唇・口蓋裂 機能性構音障害 吃音

お子様の発音(吃音を含む)の問題に対して、耳鼻咽喉科医師、言語聴覚士が連携し、検査・訓練を行い、発音の改善をめざします。

話し言葉のご相談/ディスアスリア

脳卒中後に「発音がはっきりしない」、「息が鼻に抜けてしまう」、「はじめの言葉がうまく出てこない」などの、話し言葉の問題について、耳鼻咽喉科医師、言語聴覚士が連携し、検査・訓練を行い、改善をめざします。

聞こえ、補聴器・人工内耳のご相談【聴覚外来】

聞こえに問題を抱える方に対し、専門のスタッフ(耳鼻咽喉科医師、言語聴覚士、専門業者)が連携してご相談をお受けし、個々の状況に応じて必要な治療や補聴機器(補聴器、人工内耳)の適合、調整を行っています。また、小児の療育(聴覚ハビリテーション、言語・コミュニケーション指導)も積極的に取り組んでいます。

飲み込みのご相談【嚥下外来】/摂食・嚥下障害

食事をとる際、むせる、飲み込みづらい等で日常生活に困っている方に対して、医師、言語聴覚士、看護士、放射線技師などが連携し、検査・治療・リハビリテーションを行い飲み込みの改善をめざします。

カウンセリング【小児精神衛生相談】

不登校、不適応、暴力、人間関係などこどもの心と行動の問題に対して、臨床心理士が相談に応じ、問題の解決を目指します。

スタッフ紹介

言語聴覚センター長

|

平島 ユイ子 言語聴覚士 言語聴覚センター長 広島大学卒 |

|

|---|---|---|

福岡教育大学大学院教育学研究科障害児教育専攻(教育学修士)、国際医療福祉大学大学院保健医療学研究科言語聴覚専攻(保健医療学博士) |

||

医師

|

東野 哲也 医師 耳鼻咽喉科部長 宮崎大学卒、医学博士 |

|

|---|---|---|

前宮崎大学医学部附属病院教授、元琉球大学医学部教授 |

||

言語聴覚士・その他

クリニック専属のスタッフに加え、国際医療福祉大学言語聴覚学科教員が指導を行います。

クリニック専属

- 言語聴覚士常勤5人、非常勤1人

- 臨床心理士非常勤1人

- 事務1人

言語聴覚学科教員

|

藤田 郁代 言語聴覚士 国際医療福祉大学副大学院 教授 広島大学卒、医学博士(東京大学) |

|

城間 将江 言語聴覚士 国際医療福祉大学大学院 客員教授 琉球大学農学部卒、オレゴン大学(州立)大学院修了 医学博士(東京大学) |

|

|---|---|---|---|---|

日本高次脳機能障害会名誉会員、日本音声言語医学会顧問、日本神経心理学会名誉会員、前日本言語聴覚協会会長 |

国際音声言語医学会(JALP)言語聴覚士養成教育部委員、アジア・パシフィック言語聴覚士協会(APSSLH)理事 |

|||

|

阿部 晶子 言語聴覚士 国際医療福祉大学大学院 教授 東京女子大学文理学部心理学科卒、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院聴能言語専門職員養成課程卒 |

|

畦上 恭彦 言語聴覚士 国際医療福祉大学大学院 教授 埼玉大学卒、筑波大学大学院修了、教育学修士 |

|

筑波大学教育化修士(リハビリテーション)、筑波大学論文博士(心身障害学) |

栃木県言語聴覚士会会長、日本言語聴覚士協会代議員、地方独立行政法人栃木リハビリテーションセンター理事 |

|||

| 教授 ・前新 直志(まえあら・なおし) |

准教授 ・富澤 晃文(とみざわ・あきふみ) |

准教授 ・平田 文(ひらた・あや) |

| 准教授 ・大金 さや香(おおがね・さやか) |

准教授 ・小森 規代(こもり・のりよ) |

講師 ・佐藤 妙子(さとう・たえこ) |

| 講師 ・金子 弥栄子(かねこ・やえこ) |

講師 ・櫻岡 絵里香(さくらおか・えりか) |

講師 ・佐藤 友貴(さとう・ゆき) |

| 助教 ・三森 千種(みもり・ちぐさ) |

助教 ・中山 拓弥(なかやま・たくや) |

助教 ・坪井 春樹(つぼい・はるき) |